一年将尽夜,雾散人归来

2020年开端,武汉打了一个喷嚏,全国为之担忧。

三年过去了,狙击战变成了持久战,我们虽不及之前的恐慌、恐惧,但不安、担心还是会充斥着我们的生活。

希望这是黎明前的最后一场战役。

一

2022年11月7日,坐班车回家,又是忙碌的一天。

电话响了起来,我拿起一看,是主任。

“北京新冠疫情比较严重,去顺义支援涉阳转运任务,你能去吗?”

“能去。”

当时也没有多想,似乎是本能一般,想把事情扛下来。答应后才开始思考,接下来怎么办?

后知后觉的我倒不是担心病毒如何。

经过三年的抗疫,国家已经扛到病毒毒性大大降低,扛到疫苗基本普及,已经是一大胜利了。

我担心:女儿今年十岁,马上期中考试;父母身体不好,需要我的照顾;孩子爸爸工作忙,根本就无暇顾及家里。我不在,他们怎么办?

现实的困境与职业担当发生碰撞,似乎是我们这个年龄段的人的同病。

没法选择就是最终的选择。

只是给母亲打电话时,她哭了,让我有些难受。

“我总是感觉,是我把你推上了学医之路,好像害了你。”

母亲愧疚地说。

二

伤感的事情自不必再提,头一天晚上的不安和彻夜未眠,以及家人的担心,也并不能阻挡出发的脚步。

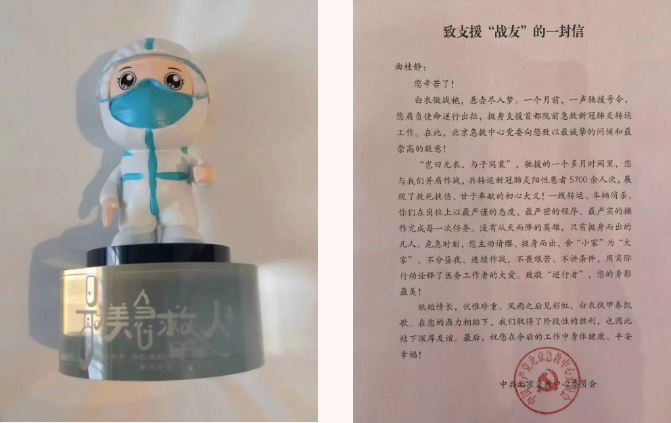

第二天早上,我们就被送到了北京急救中心。安顿好住宿后,马上进行岗前培训。

涉阳转运,顾名思义,就是把已经确诊阳性的病人安全的转移至方舱医院或定点救治医院。

换句话说,跟我们接触的,都是“小阳人”。

担心吗?肯定会担心。害怕吗?那肯定不会害怕。

我是医生,学医行医二十年,知识加持+防护到位,自信会相安无事。

只是遇到病的人以及那些人的事,有时会触发我的泪腺。

岗前培训结束后,当天晚上就出了第一次任务。接诊了一位阿姨,68岁,只记得姓王。

王姨属于密切,在去隔离点的路上测出阳性。见到她时,她已经滞留在救护车上四个小时。

“你们可算来了。”这是王姨第一句话。

“我阳了之后,别人都躲的我远远我,生怕我传染给他们。你们扶我一把,我这心里呀……”

说着就抹眼泪。

我和司机晓飞把王姨送到小汤山医院已是凌晨十二点半。洗消后马不停蹄回到驻地写病历,同时等待着下一次任务。

休息之余,会想到王姨。

王姨跟我母亲年龄相仿,我俩萍水相逢,见此情景,我还做不到共情,但是心里是有些发酸的。

疫情已经三年了。如果说新冠就是自然界给全世界所有国家出的一场考试,经过这三年,谁好谁坏,不好评论;孰对孰错,交给历史评说。

但疫情对人性的考验太深了,它会源源不断地释放冲击,远超任何一种天灾人祸。

真实的世界,没有我们想的那么糟,当然,也没有那么好。

否则也不至于陌生人的一点烛火之暖,便让身处艰难的人们感恩戴德。

三

我们的任务是24h值班制,大家滚动出任务,没有白班和夜班之分。

只要电话一响,不管是白天还是晚上,5分钟内到位:要么后半夜回来,要么后半夜出发。

长时间的紊乱作息,导致我睡眠很差,靠安眠药勉强度日;长时间戴护目镜,左眼结膜发了炎;长发也长了,似乎还变白很多。

辛苦又很难,真是让人崩溃。

让人崩溃的又岂止是身体本身?

这天接诊了一个刚满一岁的孩子,由奶奶抱着准备去隔离。从开始下楼,孩子就哭闹不止,不知是身体难受,还是感受到了跟妈妈的分离。

“怎么不让孩子妈妈陪着他?”我小心翼翼地问。

“还说呢,一家子全阳了。我家俩孩子,妈妈在家照顾大的,六岁。”。

“六岁的孩子我也看不了啊。生活起居,辅导作业都不行。就这样吧!”说完,摇头叹了一口气。

愿老人孩子都平安。

为人母,看到孩子,我也想自己的孩子。

每次结束一次任务后,看着时间合适跟家人视频便成了我的主要减压方式。

女儿十岁,虽不像小时候那么难管,但已经冰雪聪明。从我们母女结缘,我还没离开过她这么久。

孩子班主任也发来消息,说女儿对她说特别想我。这孩子,把思念说给别人听。

孩子爸爸会问我感觉怎么样,累不累,情形如何等,还担心我们吃什么,生活能不能保证……

“我们等你回来!”

我们结婚十多年,这可能是他说过的最暖心的一句话了。

简单,足矣让我泪目。

四

为了方便信息交流,我们这批医疗队建了一个微信群。平时讨论一下上班的事儿,病人的事儿,疫情的变化等等,还会互相关心身体状况。

有了关心和牵挂,感觉也蛮温暖的。

结束任务的前一天晚上,群里格外安静——结束了最后一晚上的工作,我们就要离开这里,回归到各自的岗位,不知何年何月再相逢。

这一个月,很苦、很累,似乎将我过去二十年的从医生涯中吃的苦重新来过了一遍。

后悔吗?不算后悔吧!以后跟女儿吹牛,我这个平凡且弱小的女子也是有了资本。

更多的是回忆。

忘不了那个12岁的中法混血小女孩,因为语言不通,跟法国爸爸沟通时,汉语+英语+手语三维立体的交流方式让人回想起来忍俊不禁。

忘不了那个甲状腺癌术后,现在二胎伴脐绕颈,面临临产的八个月孕妇的忐忑眼神。

忘不了集装箱住宿地冰冷刺骨的自来水和生活老师们送来的暖水壶、牛奶和水果。

更忘不了战友间同舟共济的豪情。

十二月了,透过十二月的窗口,望见新年的焰火。

正如我爱的事业,疫情给了我一个机会,在疫情结束前的黑暗里闪闪发光。

作者:曲桂静、博雅

京公网安备 11011102001431号

京公网安备 11011102001431号