疫情后方的“他们”和“她们”

中午11时,执行院长杨金龙、医务部主任王辉、护理部主任孙爱梅一行3人走出住院部,他们笑意中带着疲惫,但却停不下矫健的身姿和坚定地步伐,又各自奔赴下一个工作岗位……

2022年5月,新冠疫情在京郊房山肆虐,大量医务人员投身核酸采样一线,全力抗击疫情。然而,作为治病救人的首要场所、医务人员最稳固的“大后方”,医院需要有人留守,而那些驻守医院的“他们”“她们”肩负重任,坚守在自己的工作岗位上,为疫情防控贡献着自己的力量。

每个清晨,医院门诊楼前,赵克建院长亲自指挥,为逆行“战士”出征送行。临行前总谆谆嘱咐他们:你们所要去的地方都是封控区、管控区,疫情风险还是比较严峻的。大家在前方抗疫的同时,一定要注意自身防护;严格落实安全防护措施,相互关心,协作配合,齐心协力;穿脱防护服一定要按照操作流程规范,穿的时候要互相把关,特别是脱防护服时,更不能含糊,严格消杀,注意细节,确保安全;家庭有什么困难随时给医院反馈,医院会全力解决。

执行院长杨金龙虽已年逾花甲,但他伟岸的身姿、爽朗的笑声总能带给人能量与希望。疫情以来,他与大家同吃同工,与大家一起搬运抗疫物资,一起制作“采样随身袋”。“先吃饭”“先休息会儿”看到采样归来一副副疲惫的身姿,他宛如亲切地“家长”,招呼大家吃喝休息。为了能够腾出人手,全力支援地区核酸采样工作,医院统筹安排、合理规划,临时合并部分科室病房。杨金龙院长带着医务部、护理部两位主任利用一上午时间,遍访全院每一个科里,了解科室医、护、患情况,当即做出合科方案,“泌尿患者去普外,两个科室医护统筹,共同管理。”“没有夜班值班周末之分,预留出闭环采样人手”……当天下午,医院部分科室即完成合科安排,抽出人员参与闭环采样队伍顺利组建。

“别打扰她们了,我去吧”,深夜,面对上级突然下达的入户采样任务,已是退休年纪的护理部主任孙爱梅决定亲自上阵,她从容不迫地穿上防护服,带着采样工具和物资奔向采样居民家中。作为护理部主任,在这疫情防控最关键时刻,人民群众的生命安全、身体健康高于一切,这就是他们的初心和使命。她们日夜坚守,为了保证采样任务的顺利完成,她们夜以继日,在采样队伍出发前,她们组织人员、准备物资,在大家归来后,她们接收试管,妥善分装送检,期间还要不断地接收临时采样任务,安排人员入户采样。

疫情初期,在疫情形势尚不明确的情况下,护理部的赵巍、王静、刘惠、赵洪敏等人首当其冲,带领第一批医护人员进入风险区开展逐楼逐户核酸采样工作。作为“排头兵”“先锋队”,她们除了采样,还要与社区工作者对接,梳理居民信息;在每一户采样前,需要用纸笔来完成居民信息和对应试管的登记。为了保护好队员的身心健康,她们总是在第一时间与社区人员沟通,妥善安排采样人员的吃喝保障等事宜。在车上、在村口、在楼宇间,总能听见她们带着嘶哑的声音在安排着即将开展的工作,一遍遍地叮嘱大家做好采样防护事宜。经过前几轮的采样工作后,她们斩荆棘、理乱麻,因地制宜为大家梳理出一条条采样流程,在后期持续不断的采样工作中,使大家的采样工作也越来越顺利。

自疫情以来,护理部几乎全体人员转战报告厅这个临时疫情防控人员、物资保障中心。孙爱梅主任还在报告厅舞台上整齐地铺好了一排床垫,让入户采样归来的将士们劳累工作后短暂休息的地方,这里也变成了她和同事们的办公场所和临时的“家”,而距离不远的家似乎成了遥远的地方,许多天没有回去了。

作为疫情阻击战的一个重要职能部门,医院医务部更像是战场上的“作战部”。在分管领导杨金龙执行院长的带领下,年轻干练的医务部主任王辉及全体工作人员,始终坚守工作岗位,半个多月以来没有睡过一个完整觉,每日奔波在疫情防控第一线,沟通信息,调整方案,协调任务,安排人员。事务的繁多,让她寝食难安,常靠咖啡与浓茶来强打精神。每天,为了及时掌控疫情防控实时动态和协调工作,她的电话几乎没停过,工作至凌晨已成为常态。“现在好些了,刚开始的时候一天要接打近百个电话,嘴皮子都要磨破了”王辉笑着说。她时时刻刻都在准备接收上级分配的采样任务,每日不间断地在群里发布着“招募令”。

她的同事们,有人要深入一线,与其他医护人员并肩作战,开展采样工作;有人要留守后方,处理院内各项诊疗事务。负责收集汇总上报各项医疗数据工作,参与制定防控工作方案及各项工作流程,同时还担任着医院与卫健委疫情防控工作指挥部医疗救治组疑似病例收治转诊协调负责人,协调解决发热门诊、隔离留观病房、急诊科等一线医疗部门各项问题。

当大家满怀信心、奋勇向前时,一条信息却打乱了大家的阵脚——经流调显示,您近期曾到访过……。

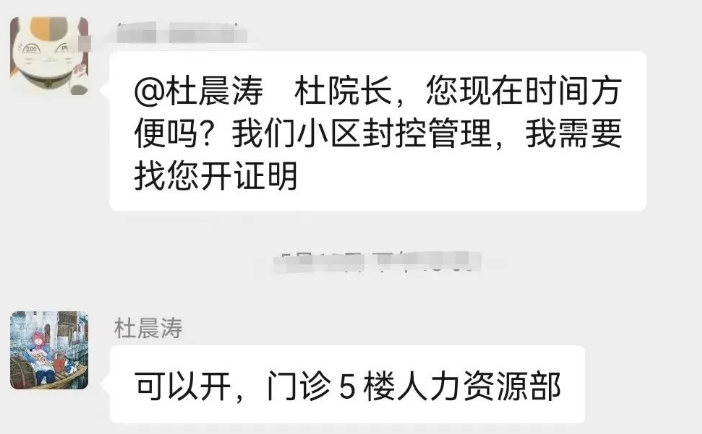

“不能回家了吗?”“要被隔离了吗?”“弹窗了,怎么办?”“被要求居家了,怎么办?”微信群里大家不断地发来疑问。然而,每次大家的疑问都会得到回应——“别急,我拉你进群”“来吧,5楼人力资源部”。医院人力资源部领导杜晨涛院长助理不紧不慢的话语总是能安定人心,给人以希望,她领导人力资源部的同事们日夜值守,时刻准备着,为大家解除前进道路上的道道“障碍”,让大家轻装上阵,能够在劳累一天后安心休整,能够在集体需要的时候奋勇前进。

“从5月4日零时起,阎村镇实施临时管控……”5月3日深夜,一条通知在群里出现,为了避免医务人员被封控在家导致医院正常诊疗和一线核酸采样工作受到影响,医院连续发出“居住在绿城小区的员工迅速回医院”的通知,然而,返院的员工该去哪里?“来吧,来报告厅门口,邵院安排”,那一夜,邵学财副院长坦然自若地端坐在报告厅门口,他在等候着“无家可归”的员工们,他是大家在最困难时刻的关键一道防线,这道防线不能破,只有稳定了最基本的吃住,员工们才能够精力充沛地抗疫在一线。医院紧急启用刚装修好、处于待用状态的百合大厦,在他的统筹安排下,第一批不能回家的员工顺利入住百合大厦。

还有院长助理张慧颖,人们看她总是默默无闻,不善言谈,但她的身影却随处可见——早晨报告厅里“窸窸窣窣”,在堆积如山的物资箱间她的身影如此娇小,却又如此伟岸;在满地的黄色垃圾袋其间,一袭白衣的她在细心地分拣、分类、装箱、装袋、捆扎、封口,把各种杂乱的物资整理的井井有条,一目了然。当小编想要报道一下她时,她总是摆摆手:“我没什么可说的,她们(医护人员)最辛苦”……简单朴实的话语,沉稳干练的姿态,让人心生敬佩。

后来,疫情防控形势愈加紧张,上级要求核酸采样人员必须闭环管理,每天300多人的吃饭问题需要解决,住宿问题也要解决。医院将将合并病房腾出空床运至百合大厦,后勤师傅们利用采样队出征后一天的空档期,完成了几百张空床的搬运、安装、被褥、铺设、整理、清洁等这一系列大工程。当晚,所有采样人员有“家”可归,起初的慌乱无措也都归于平静。

兵马未动,粮草先行。每个清晨,食堂的大姐小哥们会准时守候在出发的大客车前,将分装好的早餐分发给每一位医务人员,简单而又重复的动作,还有甚至来不及对视的眼神,他们手中一一递出的“食粮”还时不时变换着花样,有面包、香肠、蛋糕、榨菜、牛奶、鸡蛋、肉包、烧饼、炸糕、苹果、香蕉等,这贴心的安排仿佛都被寄予了一种期望——吃好喝好、平安归来。

疫情后方,还有很多“她们”“他们”,其中不乏医者、智者和勇者。当所有人都把目光聚焦在防控一线时,却还有这么一群人在默默地为疫情防控做着幕后工作。他们是疫情防控工作的“指挥员”,他们是严守卡点的“预检员”,他们是“话务员”,他们是“勤务兵”……虽然不能一一出现在大家的镜头里,尽管没有疫情一线英雄们的感人事迹,但他们却用自己的方式默默地付出、奉献着,与大家一起戮力同心,共克时艰,为夺取防控斗争的胜利贡献自己的力量。

撰稿:宣传科冯英

京公网安备 11011102001431号

京公网安备 11011102001431号