精准检查,超时间窗溶栓获良效

近日,燕化医院神经内科团队成功为一名发病7小时的脑干梗死患者实施超时间窗静脉溶栓治疗,显著改善了患者的神经功能缺损症状,为后循环脑梗死的救治提供了新的临床参考。

在急性脑梗死的救治中,时间就是生命,传统静脉溶栓的黄金时间窗被严格限制在发病后4.5小时内。然而,随着影像学技术的进步和个体化治疗理念的深化,部分超时间窗患者通过精准影像评估仍能从溶栓治疗中获益。

一、病情进展:从轻微乏力到进行性加重

患者女性,45岁,发病始于7小时前(约上午10点),无明显诱因出现右侧肢体乏力,尚可独立行走,未予重视。4小时20分钟前(约下午1点时),症状突然加重,出现言语笨拙、饮水呛咳及右侧肢体活动不利,呈进行性加重,不能行走,遂紧急就医。入院查体:患者神志清楚,中度构音障碍,双眼球向右侧凝视,右侧鼻唇沟浅,伸舌右偏。右侧肢体肌力I级(左侧V级),右侧偏身感觉减退,右侧病理征阳性。NIHSS评分达13分,提示中度神经功能缺损。头颅CT检查排除脑出血,但发病时间窗已超过常规溶栓标准,需进一步评估。

二、精准影像评估:突破时间窗的关键

鉴于患者发病时间不明确且症状持续进展,医院迅速启动多学科协作机制,急查头颅磁共振成像(MRI)。结果显示,左侧桥脑DWI序列呈高信号(提示急性梗死灶),而FLAIR-FS序列未见异常信号(提示无明显脑水肿或慢性病变),符合典型的DWI-FLAIR不匹配特征。这一影像学表现表明,患者虽已超过传统时间窗,但缺血半暗带仍存在可逆性损伤,溶栓治疗的潜在获益大于风险。

三、超时间窗溶栓:科学决策与精准执行

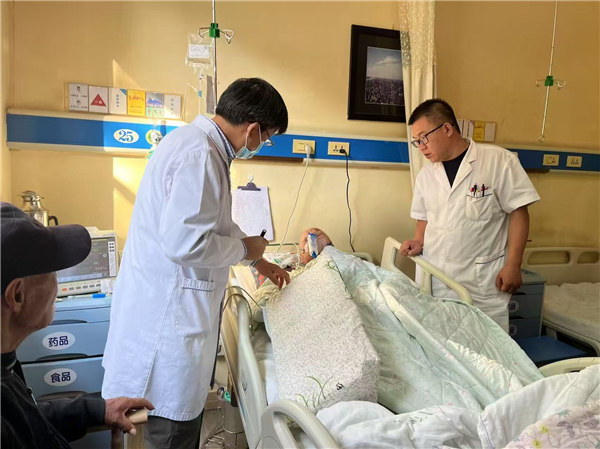

卒中团队综合评估后,于发病后7小时10分钟(17:10)启动静脉溶栓治疗。根据患者体重(62kg),采用第三代溶栓药物替奈普酶(TNK)15.5毫克单次静脉推注(5秒内完成)。治疗过程中密切监测生命体征。

四、治疗效果:神经功能显著改善

溶栓后2小时评估显示,患者右侧上肢肌力提升至II级,下肢肌力达III+级,NIHSS评分降至10分。24小时后,患者言语功能进一步恢复,可自行如厕,右侧上肢肌力II+级,下肢肌力IV+级,NIHSS评分降至8分,未出现出血转化或其他并发症。目前患者已进入康复阶段,肢体功能及日常生活能力持续改善。

五、专家观点:个体化治疗的未来方向

“本例患者的成功救治,体现了急性脑梗死治疗从‘时间窗’向‘组织窗’的转变。”神经内科鲍正社主任指出:“对于后循环梗死,尤其是脑干、小脑关键部位病变,即使超过传统时间窗,只要存在可挽救的缺血半暗带,经影像评估后仍应积极考虑溶栓或血管内治疗。”他强调,精准影像评估和个体化风险获益分析是突破时间限制的核心,未来需进一步推广多模式影像技术在卒中救治中的应用。今后医院将继续深化多学科协作,依托精准影像技术和新型溶栓药物,为更多卒中患者带来神经功能恢复的希望。

京公网安备 11011102001431号

京公网安备 11011102001431号